先月、誘導灯が点灯しなくなりお客様より交換のご依頼をいただきました。

点灯しなくなりそのままにしておくと消防法にひっかかってくるため早急に交換する必要性があります。

内容は本体代+交換工事代金となります。

誘導灯の必要性

誘導灯(ゆうどうとう)は、緊急時に避難を助けるために設置される照明装置であり、その必要性は非常に高いです。特に火災や地震などの災害時に、建物内での安全な避難を促すために重要な役割を果たします。誘導灯の必要性について、いくつかのポイントを挙げて説明します。

1. 緊急時の視認性の確保

災害時には、煙や暗闇によって視界が悪くなることがあります。誘導灯は、避難経路や出口を明示するために点灯し、避難者が迷わず安全な場所に向かえるようにサポートします。

2. 避難誘導の明確化

特に大規模な建物や複雑な構造を持つ建物では、避難経路が複雑になることがあります。誘導灯は、避難経路を示すことで、利用者が迅速に出口に到達できるようにする役割を果たします。

3. 電源が切れても作動する

誘導灯は、通常の照明とは異なり、電力供給が途絶えても、内蔵バッテリーや別の電源で動作し続けます。これにより、停電時や非常時でも避難誘導を行うことができます。

4. 安全確保と法令遵守

日本を含む多くの国では、建物に誘導灯の設置が義務付けられており、特に大規模な公共施設や商業施設、病院、学校などには必須です。これにより、建物内での安全性が確保され、万一の事態でも避難が円滑に行えるようになります。

5. 避難時間の短縮

誘導灯があることで、避難者はどの方向に進むべきか迷うことなく、迅速に避難経路を確保できます。これにより、避難時間の短縮が可能となり、避難者の安全が守られます。

6. 心理的安心感の提供

災害時にはパニック状態に陥ることが多いため、誘導灯が設置されていることで、避難者に心理的な安心感を与えることができます。出口への道筋が明確に示されていることで、冷静に行動しやすくなります。

7. 火災時の煙の中でも重要

火災が発生すると、煙が建物内に充満し視界が非常に悪くなります。このような状況下でも誘導灯があることで、視界が確保され、煙に包まれた中でも避難しやすくなります。

誘導灯は、普段は常用電源により点灯していますが、停電により電源供給が遮断された場合には、自動的に内部バッテリーの非常電源に切り替わります。大規模な建築物などでは避難にも時間を要する可能性があり、60分間以上点灯可能な誘導灯の設置が必要です。

誘導灯の設置は、消防法や条例で義務付けられているため、規定に則って必ず設置するようにしましょう。設置基準は、防火対象物の用途や規模に応じて定められており、不特定多数の人が出入りする建物には、全階に誘導灯を設置する必要があります。特定の人のみが使用する建物(共同住宅など)の場合、誘導灯の設置基準が緩和されています。

誘導灯には設置基準があり、専門の業者に依頼して設置する必要があります。また、誘導灯は消防点検の対象でもあるので、日頃から不具合が生じていないかの点検を忘れないでください。

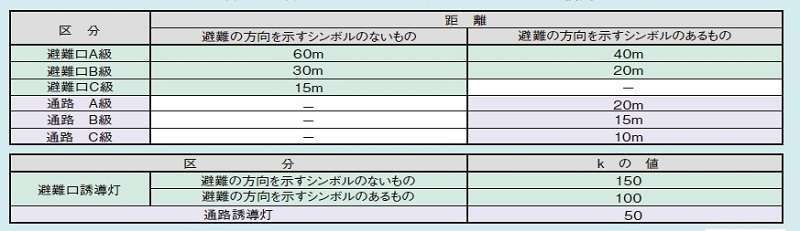

誘導灯の区分

消防法施行規則第28条の3および消防予第245号(平成11年9月21日)に基づき、表示面の縦寸法が0.4m以上をA級、0.2m以上0.4m未満をB級、0.1m以上0.2m未満をC級に区分けされています

大きく分けると、

A級

B級(BH型・BL型)

C級

の4つに分かれます。

工事依頼の場合、この4つの種類および型番をお調べください。↓↓↓↓↓↓↓↓↓

工事依頼は、

シモデン(下野電気空調設備)

電話番号:090-9040-1167

ホームページ:https://www.shimono-denki.com/

お問い合わせ:https://www.shimono-denki.com/contact

誘導灯の種類

誘導灯には、設置場所や使用目的に応じていくつかの種類があります。これらは、避難経路の明示や避難誘導の役割を果たすため、建物の構造や利用者のニーズに合わせて選ばれます。以下に代表的な誘導灯の種類を紹介します。

1. 一般的な誘導灯(避難誘導灯)

用途: 主に避難経路を示すための誘導灯です。火災や地震などの災害時に避難者が安全に避難できるように、出口や避難口を明示します。

特徴: 煙や暗闇でも視認できるように、緑色や白色のLEDが使用されることが多いです。また、非常時には電源が遮断されても内蔵のバッテリーで点灯し続けます。

設置場所: 廊下、階段、出口付近、避難口周辺など。

2. 非常口誘導灯

用途: 建物内の非常口を明示するための誘導灯です。避難経路を明確に示し、特に非常口の方向を示すために使用されます。

特徴: "非常口"を示すピクトグラム(絵文字)と、緑色の背景が一般的です。ピクトグラムは通常、避難者が迅速に理解できるよう、分かりやすいデザインになっています。

設置場所: 出入り口や非常口の扉上部、避難口の周辺。

3. 出口誘導灯

用途: 出口の場所を示す誘導灯です。特に建物の出口が複数ある場合や、隠れた場所に出口がある場合に重要です。

特徴: "EXIT"(出口)という文字が記載されていることが多く、視認性が高いデザインとなっています。

設置場所: 出入り口や建物の外への出口付近。

4. 階段誘導灯

用途: 階段の避難経路を示す誘導灯です。火災や煙で視界が悪くなった際に、避難者が階段を迷わず利用できるようにします。

特徴: 階段の位置や避難用の階段を明示するため、特に階段の上下に取り付けられます。避難者が迷わずに階段を下りることができるように設置されます。

設置場所: 階段の入口や踊り場、階段上部や下部に設置されます。

5. 天井取り付け型誘導灯

用途: 天井に取り付けて使用される誘導灯です。主に広い空間や、高さがある場所で使用されます。

特徴: 天井に取り付けられた誘導灯は、広い場所での視認性を高め、遠くからでも確認しやすいようになっています。

設置場所: ホール、大型施設の天井など、広いスペースでの使用。

6. 壁面取り付け型誘導灯

用途: 壁に取り付けられる誘導灯で、特に狭い空間や廊下に向いています。

特徴: 壁に直接取り付けられ、設置場所によっては設置が容易で目立つ場所に配置しやすいです。

設置場所: 廊下や通路の壁、階段の横など。

7. 緊急時専用誘導灯(非常用誘導灯)

用途: 停電などの緊急時にのみ点灯するタイプの誘導灯です。主に停電時や電力供給が途絶えた際に作動し、避難者を誘導します。

特徴: 常時点灯しないタイプが多く、緊急時に自動的に点灯します。内蔵のバッテリーが電源を供給することで、避難誘導が行えます。

設置場所: 建物内のあらゆる避難経路や非常口周辺。

8. 自発光誘導灯

用途: 電力を必要とせず、化学反応や蓄光材を利用して発光する誘導灯です。主に電気が通じない状況でも使用できるため、停電時に頼りになります。

特徴: 自発光による発光は、電気の供給が不要で、長期間の使用が可能です。また、蓄光タイプでは、一定の時間にわたって発光を維持することができます。

設置場所: 避難経路や非常口、階段周辺など。

9. 屋外用誘導灯

用途: 屋外に設置される誘導灯で、外部の避難経路や避難口、出口を示します。

特徴: 防水性や耐候性を持っており、屋外でも使用できるように設計されています。自然災害時や外部の避難経路に利用されます。

設置場所: 建物の外部、駐車場、庭など。

誘導灯は、設置される場所や目的によってさまざまな種類があります。すべての誘導灯は、非常時に避難者を安全に避難経路に導くことを目的としており、建物の設計や使用者のニーズに合わせて適切な種類が選ばれます。特に、非常時には誘導灯の点灯が命を守るための大きな役割を果たすため、その種類や設置位置の適切な選定が重要です。

誘導灯の設置基準

誘導灯の設置基準は、主に 建築基準法 や 消防法 に基づいて定められており、特に火災や災害時の避難安全を確保するために重要な役割を果たします。日本における誘導灯の設置基準について、主な規定を以下に整理します。

1. 建築基準法および消防法に基づく設置義務

日本では、誘導灯の設置は以下の法令に基づいて義務付けられています。

建築基準法(特に 避難に関する基準)

消防法(特に 避難安全に関する規定)

これらの法律は、建物の用途(例えば、学校、病院、商業施設など)、階数、規模に応じて異なる要件を設けており、特に避難誘導灯の設置が求められます。

2. 誘導灯の設置場所

以下の場所に誘導灯を設置することが求められています。

避難経路(通路、階段、廊下など)

避難経路を通る際、視認性を確保するため、誘導灯が適切に設置されている必要があります。

非常口、出入口

出口や非常口を示す誘導灯は必須です。特に、複数の非常口がある場合や暗い場所に設置されている場合に有効です。

避難口や防火扉周辺

火災時に避難者が迅速に避難できるよう、避難口や防火扉の周囲に誘導灯を設置します。

階段の上下

階段は非常時の避難経路として重要です。階段の昇降口や踊り場などに誘導灯が設置されることが義務づけられています。

階段内や上階の廊下

階段に誘導灯を設置することで、煙が充満した場合でも避難がスムーズに行えるようにします。

3. 誘導灯の種類と設置基準

常時点灯型誘導灯: 定常的に点灯しており、電力供給が停止しても内蔵のバッテリーで点灯を維持します。電力供給が途絶えた場合に備え、非常時用の電源(バッテリーなど)が必須です。

自発光型誘導灯: 電力が供給されていない状態でも発光するタイプで、火災時や停電時に有効です。特に屋外や閉塞空間に設置されることがあります。

非常時点灯型誘導灯: 通常は消灯しており、停電など非常時に自動的に点灯するタイプです。火災や災害時に電力供給が停止しても、誘導灯が動作し続けます。

4. 設置基準における主要な要件

高さの基準

誘導灯は、避難経路を進む人々に視認しやすいように設置する必要があります。通常、誘導灯は天井から1.5メートル以上の高さで設置することが推奨されています。

階段などの移動経路では、視認性を確保するために目線の高さや避難経路の進行方向を考慮した設置が必要です。

明るさと視認性

誘導灯の明るさは、避難経路や非常口が暗くなっても視認可能なレベルである必要があります。例えば、光源の輝度や色が規定されており、緑色(緊急時に目立ちやすく、視認性が高い)であることが多いです。

ピクトグラム(非常口のマークや避難方向を示すアイコン)も、視認性を考慮して設計されます。

点灯時間

誘導灯は非常時に長時間点灯し続ける必要があるため、バッテリーの持続時間が一定以上でなければならないとされています。一般的には、非常時に最低でも90分以上点灯し続けることが求められます。

電源とバッテリー

誘導灯は非常用電源が確保されている必要があります。例えば、非常電源として蓄電池や自家発電装置が用意されており、電力供給が途絶えた際でも点灯し続けることができるようになっています。

停電時に自動的に点灯するタイプや、一定時間点灯を維持するための十分なバッテリー容量が求められます。

5. 設置基準の特別な例(施設別基準)

高層ビル

高層ビルなどの大規模な建物では、複数の避難経路や避難階が必要で、誘導灯の設置数が増えます。特に階段や通路、エレベーターの使用を制限する場合、誘導灯の役割が重要となります。

病院

医療施設では、患者の避難を支援するために誘導灯が不可欠です。特に夜間や暗い場所で視認性を確保するため、誘導灯は病室や廊下、非常口周辺に設置されます。

商業施設やホテル

商業施設やホテルなどの人が多く集まる場所では、緊急時に迅速に避難するために誘導灯の設置が義務付けられています。特に客室から出口までの経路、階段、非常口に重点的に設置されます。

6. 消防法による具体的な設置基準

避難口や非常口の上部に設置

消防法では、避難口や非常口に誘導灯を設置することが義務づけられています。これにより、緊急時に避難者が迷うことなく出口に向かえるようにします。

避難通路の途中に設置

廊下や階段の途中にも誘導灯を設置し、避難者が通路を進んでいる際に迷わないようにします。特に、長い廊下や分岐点などに設置が求められます。

誘導灯の設置基準は、建物の規模や用途に応じて厳格に定められています。設置する際は、視認性や避難経路の確保、非常時の電源供給に十分配慮した設置が必要です。また、避難者が迷わず迅速に安全な場所に避難できるように、誘導灯は必須の設備であり、適切な設置と維持管理が求められます。

工事依頼は、

シモデン(下野電気空調設備)

電話番号:090-9040-1167

ホームページ:https://www.shimono-denki.com/

お問い合わせ:https://www.shimono-denki.com/contact

お急ぎの場合、直接携帯へご連絡ください。下野まで

どうぞよろしくお願い致します。